2025 年,花蓮光復鄉因連日暴雨造成山體滑動,形成馬太鞍堰塞湖,導致道路中斷、河川阻斷與聚落淹沒風險,引爆台灣近年最複雜的天然災害應變爭議。

馬太鞍堰塞湖事件不只是一次地質災害,也是一場考驗跨部會聯防、地方執行力、風險溝通與媒體輿論的治理壓力鍋。

本文將全面整合潰壩成因、紅色警戒發布與撤離進度、專家處置爭議、各級官員實地應對、花蓮救災與花蓮捐款機制,以及慈濟等民間單位的角色參與,協助你一次理解這起高風險、全國動員的災害事件。

馬太鞍堰塞湖怎麼形成?潰壩風險與處置難點

馬太鞍堰塞湖由山體滑落阻斷馬太鞍溪形成,其壩體高約 12 公尺、長 200 公尺,蓄水量估達數千萬噸。

這類堰塞湖非人造結構,壩體由土石堆積而成,結構極不穩定,當水位持續上升至越過壩頂即可能導致潰壩,產生類似「水牆」般的災害波。

與此同時,不少民間呼籲「爆破疏通」,但時任水利專家李鴻源指出,現場地質鬆軟、雨勢未止,若貿然爆破或挖掘溢流道,反會導致壩體不受控崩解,可能加劇災情。

紅色警戒怎麼發布?撤離與通報的時間序

堰塞湖穩定性低且水量日增,9 月 21 日起林保署即開始通報黃色警戒,22 日上午改發「紅色警戒」,明確建議地方政府強制撤離。

23 日凌晨 00:00 至中午 12:00 間,林保署連續五度通報預估壩頂溢流時段,並提出封橋與撤離建議。

立委吳思瑤質疑花蓮縣府是否確實執行撤離與參與跨部會協調會議,指出部分會議僅派線上代表甚至缺席,並質問「到底誰負責執行撤離」。

誰做了什麼?中央、地方與政治人物實地應對

在爭議升溫之際,副總統蕭美琴實地走訪災區、了解撤離進度與水源供應,行政院長卓榮泰則於 9 月 23 日設立「前進協調所」,召集農業部、國防部、衛福部等進駐光復鄉。

協調所扮演統籌任務分配、物資配送、醫療服務與通報窗口的角色,提升現場協同效率。

農業部長陳駿季則表示「目前沒有立即潰堤危險」,但強調將持續進行壩體監測並準備潰壩預案,避免讓地方誤解為無須警戒。

他也說明潰堤與潰壩風險不同,後者更具破壞性且難以預測。

花蓮救災現場怎麼運作?

除了政府系統運作,民間力量也迅速到位。慈濟基金會 24 小時內在災區啟動駐診行動,包含內科、外科、中醫與護理團隊輪班提供醫療服務,並結合志工團隊投入避難所清掃、心靈慰問與民生物資發放。

前進協調所一方面收攏現場通報、指揮國軍與地方警消協調搜救與撤離作業,另一方面設置表單與公文系統處理物資調度與收容分流,實現實體與資訊同步。

馬太鞍堰塞湖事件帶來的思考

這起事件暴露出多個治理痛點:如通報與執行的時間差、地方與中央資訊落差、災前與災後認知差異、媒體對「潰堤」與「潰壩」的用詞誤導等。

也讓社會看見建立「前進協調所」的必要性,讓決策、執行與溝通同步進行,減少災中混亂。

同時,李鴻源提出,台灣過去在八八風災後已有建立堰塞湖處置準則與數值模擬,但地方是否熟稔流程與科學資料應用,仍是災防訓練中的破口之一。

花蓮捐款怎麼做最好?

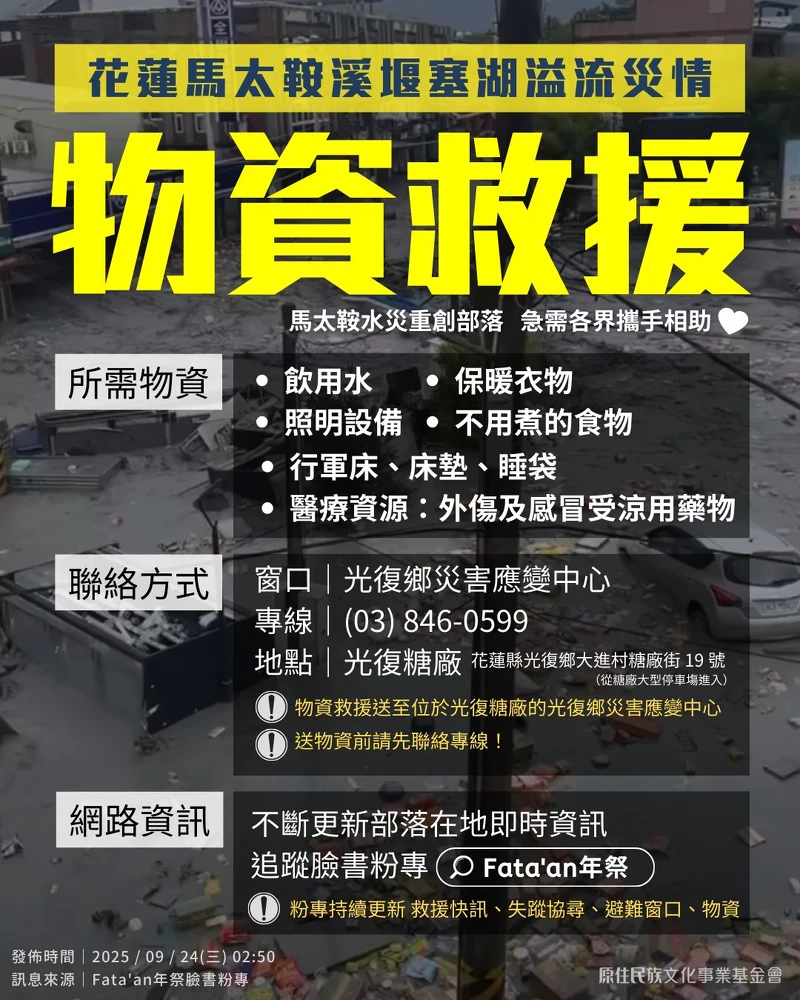

目前可花蓮捐款管道包括:

- 花蓮縣政府重大災害賑災帳戶(請備註「馬太鞍溪災害捐款」)

- 7-ELEVEN、全家便利商店線上捐款系統(OPEN POINT、FamiPort 等)

- 慈濟、芥菜種會等公益團體直接捐款頁面

比起自行購買物資前往災區,將善款匯入具規模與公信力的機構,可透過集中調度讓資源精準落地,也避免交通癱瘓與資源重疊。

結論

馬太鞍堰塞湖事件是一次從地質災害衍生出的治理壓力測試。

它檢驗了中央與地方的資訊鏈條、媒體對風險語言的轉譯能力,也考驗公民社會如何用準確、有力的方法給出支援。

面對未來極端氣候頻率提升,建立「協調所制度化」、「堰塞湖應變 SOP 常態化」、「民眾教育與媒體用詞統一」將是台灣在下一場災難來臨前,必須完成的三大任務。

持續關注新識界我們帶你掌握更多有關馬太鞍堰塞湖事件相關資訊!